- 24 juin 2025

- Les exclus de Theatre in Paris

- Eric Battye

Ce que Barry Le Va et Samuel Beckett peuvent nous apprendre sur le théâtre

Barry Le Va (1941-2021) était un sculpteur et artiste d’installation américain. Il est souvent qualifié d’« artiste du processus », car ses œuvres reposent sur le processus même de leur création, jouant sur les différentes possibilités d’une même action. Il a exploré de phénomène à travers des gestes comme briser du verre, tirer au pistolet ou laisser tomber des objets. Ses œuvres ne relevaient cependant pas d’une destruction aléatoire et dénuée de sens : il dessinait des plans détaillés pour chacune de ses actions, précisant comment chaque installation devait se dérouler. Représenté ci-dessous, le plan de son œuvre Cleaved Wall (1969/70) indique : « 12-14 couperets le long d’un mur de 7 m, à 13 cm du sol », décrivant la manière dont les couperets de boucher devaient être plantés dans le mur, et à quelle hauteur.

Comme on peut le voir sur l’image de l’installation de 2024 à la Fruitmarket d’Édimbourg, les couperets sont enfoncés dans le mur à des hauteurs et des angles variables. Il est impossible pour la personne qui construit la sculpture, de reproduire parfaitement un mouvement, de contrôler de manière uniforme l’angle, la vitesse et la force avec lesquels elle plante un couperet dans le mur. C’est pour cela que même avec les plans, aucune installation de l’œuvre ne sera jamais identique à une autre. La variabilité du processus d’installation en devient l’œuvre elle-même : le spectateur ne regarde pas simplement des couteaux plantés dans un mur ; il contemple les différents résultats d’une même expérience.

Le travail de Le Va offre un cadre de réflexion intéressant pour penser le théâtre. À l’image des plans de Le Va, les pièces de théâtre reposent sur d’autres personnes pour les rendre vivantes. La manière dont les didascalies d’une pièce sont mises en scène est infiniment variable, influençant la façon dont elle s’ancre dans l’imaginaire du public comme un couteau lancé contre un mur.

Si un texte indique aux comédiens ce qu’ils doivent faire, le texte ne lui dit pas comment le faire dans tous les détails possibles et imaginables. La même réplique, prononcée avec une intonation, un rythme, un accent ou des gestes différents, peut prendre un tout autre sens. Un exemple pour être plus clair, si dans l’expression : « Mangeons Mamie », on accentue la prononciation sur « Mamie », on obtient quelque chose d’inquiétant, bien plus que si l’accent est mis sur le « Mangeons ».

Il y a également une dimension visuelle à prendre en compte. La plupart des pièces donnent des indications vagues sur le décor, les costumes ou l’apparence des personnages, laissant les choix de mises en scène aux metteurs en scène. Il leur revient aussi le soin de donner un ton particulier à la pièce, d’y apporter leur touche de créateurs.

Par exemple, le fait qu’une femme racisée joue un rôle traditionnellement attribué à un homme blanc peut susciter des réflexions sur la race et le genre que le texte original n’aborde pas explicitement. La plupart des dramaturges ne semblent pas s’opposer à une telle variabilité dans l’interprétation et la représentation de leurs œuvres.

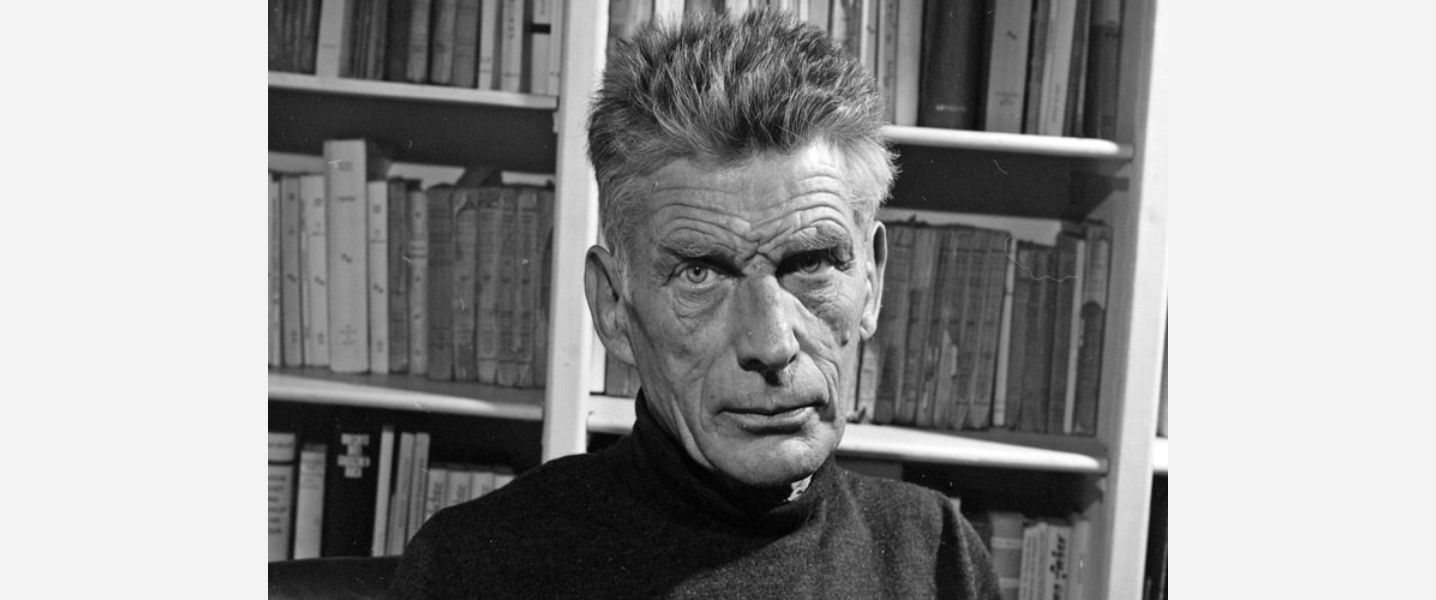

Le dramaturge irlandais (qui résida longtemps à Paris !) Samuel Beckett (1906–1989) était, quant à lui, notoirement attaché au respect de ses œuvres.

Cela prenait de nombreuses formes, telles que des didascalies extrêmement précises dans Pas (1975) : « Déambulation : commencer pied droit (d) de la droite (D) vers la gauche (G), pied gauche (g) de G vers D. Demi-tour : pivot à droite en G, à gauche en D. Pas : rythme régulier, nettement audible. Lumière : tamisée, plus forte au niveau du sol, moindre sur le corps, minimale sur la tête. »

La protection de ses œuvres pouvaient également prendre la forme de lettres fermement rédigées adressées aux metteurs en scène, comme celle envoyée à Roger Blin en 1957 : « Une chose qui m’agace, c’est le pantalon d’Estragon. [...] il était remonté à mi-hauteur [...] il faut qu’on le laisse tomber complètement jusqu’aux chevilles. Cela doit vous sembler stupide, mais pour moi c’est capital. »

Le contrôle strict de Beckett ne relevait pas d’un simple perfectionnisme, mais traduisait son esthétique minimaliste : chaque mouvement, chaque pause, chaque effet de lumière était pensé pour une raison précise et devait donc être exécuté avec rigueur afin de préserver la charge émotionnelle de l’œuvre sans y ajouter d’éléments superflus. Il prenait cet engagement tellement au sérieux que lui – et plus tard, ses ayants droit – n’hésitaient pas à intenter des actions en justice contre des mises en scène qui s’écartaient du texte. Ainsi, en 1988, il poursuivit en justice la compagnie néerlandaise De Haarlemse Toneelschuur pour avoir monté En attendant Godot avec une distribution entièrement féminine. Il fit valoir que la pièce avait été écrite spécifiquement pour des personnages masculins, et que faire jouer les rôles par des femmes introduisait des questions de genre que le texte original ne souhaitait pas soulever.

Barry Le Va souhaitait que son œuvre soit – comme le suggère le titre de son exposition posthume de 2024 à la Fruitmarket d’Édimbourg – In a State of Flux (en état de flux). La variabilité dans l’exécution de son travail constitue précisément le cœur de son propos. Pour Beckett, en revanche, c’est tout le contraire : la précision et l’invariabilité sont l’essence même de son œuvre. Il ne se contente pas de contrôler la hauteur à laquelle les couperets sont lancés : il en contrôle également l’élan, la vitesse, l’angle – et même la personne autorisée à les lancer. Ainsi, bien que son rejet de toute réinterprétation puisse paraître excessivement rigide – voire absurde – il reflète un objectif artistique fondamentalement différent.

Cela soulève une question plus large : jusqu’où les intentions d’un dramaturge doivent-elles compter lors de la représentation de son œuvre ?

Est-ce que Tchekhov approuverait Une Mouette d’Elsa Granat, qui recontextualise sa pièce de 1896 sous un angle plus psychologique ?

Molière accepterait-il l’ajout de musique et de danse balkaniques par Valérie Lesort et Christian Hecq dans Le Bourgeois Gentilhomme ?

Puccini comprendrait-il pourquoi Claus Guth a mis en scène La Bohème dans l’espace, avec des combinaisons d’astronautes, ou aurait-il préféré qu’elle reste à Paris dans les années 1830 ?

Cela a-t-il même de l’importance ? La réinterprétation insuffle-t-elle une nouvelle vie et une nouvelle perspective à une pièce, ou brouille-t-elle simplement son message ?

C’est à vous de décider. Chez Theatre in Paris, nous sommes à la fois Beckett et Le Va : nous aimons les œuvres originales, et nous aimons leurs réinterprétations. Mais chacun a sa culture et ses propres références. L’important, nous semble-t-il, est de toujours rester curieux.

ET IL Y EN A ENCORE BIEN PLUS À DÉCOUVRIR...

Que vous soyez un fan aguerri ou que vous ayez une envie de découverte, la newsletter de Theatre in Paris saura vous aiguiller ! Une fois par mois ou plus, vous recevrez un e-mail spécialement rédigé par nos soins avec notre sélection du moment, nos meilleurs conseils, les promotions en cours, et bien plus !

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok en cliquant sur le lien ci-dessous pour voir notre page Link in Bio...